IHU – A inclusão de novos dados na análise sobre as causas da desigualdade e, em particular, da desigualdade de renda do trabalho, permite uma visão abrangente e mais complexa do fenômeno e contesta antigas teorias, como aquela amplamente difundida no Brasil, de que a desigualdade de renda do trabalho é explicada pelo nível de escolaridade dos indivíduos. Essa visão é apresentada na entrevista a seguir pelo sociólogo Rogério Barbosa, autor da tese A Educação e a Desigualdade da Renda do Trabalho: Um enfoque sociológico (2017). Nessa pesquisa, ele questiona “a história que se conta no Brasil, segundo a qual a educação é a chave para se combater a desigualdade”. De acordo com ele, a análise acerca do aumento da desigualdade de renda do trabalho entre anos 1960 e 1970 mostra que o aumento da desigualdade de renda do trabalho no período provavelmente esteve relacionado a razões políticas, como o ajuste fiscal feito à época.

Segundo o sociólogo, os dados daquele período sugerem que “a educação como política urgente para reduzir a desigualdade social não é efetiva” e “ao focar demais na educação” com o objetivo de enfrentar as desigualdades de renda do trabalho, “deixamos de lado causas muito mais urgentes e de curto prazo que podem ter afetado as tendências para enfrentar as desigualdades”. Entre as medidas que podem ser efetivas na redução das disparidades salariais, Barbosa menciona o enfrentamento do gap salarial entre homens e mulheres, a valorização real do salário mínimo e uma mudança no atual sistema tributário, permitindo uma taxação mais progressiva.

Na entrevista a seguir, concedida por telefone à IHU On-Line, o sociólogo também comenta a atual crise do país e frisa que desde 2016 observa-se “um aumento da pobreza”. E assegura: “Essa situação diz respeito ao que temos feito e quais são os efeitos das nossas ações sobre a mudança do quadro”.

Rogério Barbosa é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP). É pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole (CEM) e do Centro Brasileiro de Análises e Planejamento (Cebrap). Atualmente realiza pós-doutorado no Departamento de Ciência Política da USP, estudando as tendências e determinantes da desigualdade da renda do trabalho no Brasil nos últimos 60 anos.

Confira a entrevista:

Em que consiste a sua pesquisa sobre a correlação entre educação e desigualdade de renda do trabalho no Brasil?

No doutorado, eu estava bastante interessado em entender de que forma a educação afeta a desigualdade de renda do trabalho. Do ponto de vista das teorias sobre renda e mercado de trabalho, há uma narrativa mais ou menos consolidada de que existiria uma corrida entre o sistema educacional e as demandas do mercado de trabalho em função dos avanços técnicos. Segundo essa teoria, em momentos de rápido desenvolvimento econômico haveria uma escassez de mão de obra qualificada. Como o mercado de trabalho não encontrava trabalhadores qualificados para preencher esses postos de trabalho, estaria disposto a pagar mais por profissionais qualificados e, em função disso, pessoas com graduação em áreas estratégicas, por exemplo, poderiam ter salários muito altos.

Este cenário, segundo essa teoria, elevaria a desigualdade, porque esses profissionais começariam a se distanciar da média da população, se transformando numa espécie de elite. Essa explicação tornou-se bastante convencional no Brasil, principalmente nos anos 1960 e 1970, quando o país experimentou o milagre econômico. Durante esse período, houve anos em que o PIB brasileiro cresceu cerca de 11% ao ano e, segundo teóricos da época, a escassez de mão de obra qualificada teria provocado o aumento da desigualdade de renda do trabalho naquele período.

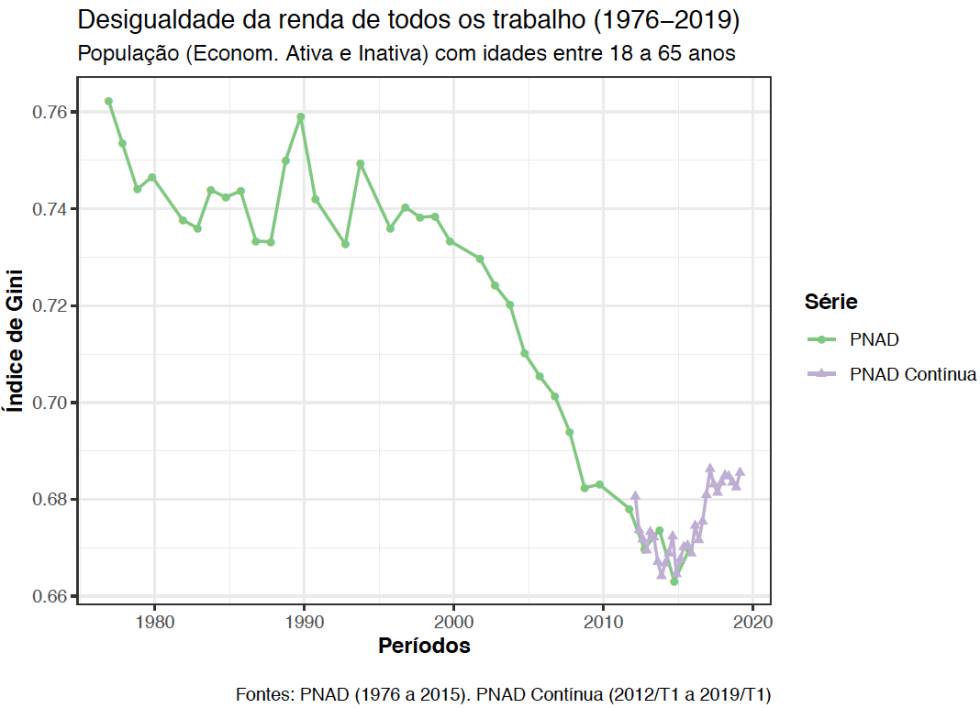

As consequências dessa leitura acabaram orientando várias pesquisas posteriores, principalmente nas décadas de 1990 e 2000, quando o tema da desigualdade se tornou novamente uma pauta no Brasil. Começamos a ver reduções contínuas e muito consistentes da desigualdade de renda do trabalho desde 1995, e esse cenário se acelerou depois de 2001 e mais ainda depois de 2005. A partir dessas mudanças, convencionou-se dizer que estava havendo uma reversão do processo que aconteceu nos anos 1970.

Sempre fiquei incomodado com essa leitura, porque os dados utilizados para a sua formulação eram incompletos e não apresentavam informações precisas sobre todo o período. Por isso, minha pesquisa de doutorado consistiu basicamente em fazer uma grande revisão desses números e propor alguns avanços interpretativos.

Já no pós-doutorado, comecei a coletar novas informações sobre aquele período, principalmente de registros administrativos e das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios – Pnads, que não eram muito utilizadas. As Pnads começaram a ser realizadas em 1967 e emitiram seus primeiros relatórios com informações sobre renda a partir de 1968, mas nunca se tornaram, de fato, bancos de dados com os quais os pesquisadores pudessem trabalhar. Os microdados da Pnad surgiram em 1973, mas quase ninguém os utilizava, porque essa Pnad era muito diferente das outras. Foi só a partir de 1976 que a Pnad passou a ser utilizada por todos os pesquisadores. Então, geralmente, as séries da Pnad começaram em 1976 e depois em 1981. Isso significa que não conseguimos explorar muito bem aquele período crucial do aumento da desigualdade que fez o Brasil se tornar um dos países mais desiguais do mundo.

Trabalhos muito importantes começaram a aparecer mais recentemente, como a pesquisa de Pedro Herculano Guimarães Ferreira de Souza, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, na qual ele faz uma investigação sobre desigualdades a partir de dados tributários. Ele conseguiu construir uma série de longo prazo, começando na década de 1920 e se estendendo até 2013. Ele analisou a desigualdade no topo da distribuição e captou informação sobre lucros, dividendos, rendimentos financeiros, coisas que geralmente não conseguimos identificar nas pesquisas domiciliares. A partir disso, observou que a desigualdade não aumentou durante o milagre econômico, mas, sim, durante o período de arrocho fiscal, entre 1964 e 1967 — o milagre começa em 1968. Portanto, ele tem evidências de que o ajuste fiscal e o arrocho econômico foram as causas da desigualdade, e não tanto o crescimento econômico, porque durante o período de crescimento a concentração do topo ficou estável. No período recente, ele observa que a desigualdade ficou constante e não caiu dos anos 2000 para cá, pelo menos no topo.

Saber o que acontece no topo é muito informativo, mas não é a história inteira. Então, meu trabalho se encaixa aí, na tentativa de

1) revisar as interpretações clássicas que atribuíam à escassez de mão de obra as principais razões para a desigualdade de renda do trabalho e

2) complementar o trabalho do Pedro, olhando para a base e para o mercado de trabalho na tentativa de dar uma visão mais global do que poderia estar acontecendo naquela época.

Que avanços e revisões a sua pesquisa propõe em relação à leitura que se fazia acerca da correlação entre educação e desigualdade de renda do trabalho?

A primeira questão que observo é que o milagre econômico pode ser analisado em dois momentos: o primeiro é de 1968 a 1970 e o segundo é de 1970 a 1973. Por que faço essa divisão? Porque o período que vai até 1970 é justamente aquele que os autores clássicos estavam analisando: eles só tinham acesso aos dados do censo de 1960 e do censo de 1970. Quer dizer, eles fizeram uma análise sobre o que ocorreu ao longo de dez anos, mas não tinham informações sobre o que aconteceu no meio do caminho ao longo desses dez anos. O Langoni [Carlos Geraldo Langoni], quando fez seu trabalho clássico, olhava esses dois dados, mas não tinha informações sobre o que havia acontecido no meio da década. Isso significa que se ele identificou um aumento da desigualdade naquele período, ela poderia ter ocorrido em um destes três momentos:

1) no início dos anos 1960, por conta da crise econômica e da crise política, que acabou desembocando no golpe;

2) no meio da década, que vai de 1964 a 1967, quando foi criado o Programa de Ajuste Econômico do Governo, que foi um programa de ajuste fiscal;

3) ou ainda depois da criação de um programa econômico de desenvolvimento que foi implementado pelo Delfim Netto [Antônio Delfim Netto] e que levou ao milagre.

Então, se houve três momentos tão díspares em uma única década — uma crise, um ajuste e um crescimento muito rápido —, a desigualdade pode ter subido por qualquer razão: pode ter subido porque a crise atingiu os trabalhadores, e aí a desigualdade teria subido no começo da década; pode ter subido no meio da década, porque o ajuste foi seletivo e privilegiou alguns grupos e não outros; ou pode ter subido no final da década, durante o milagre econômico, eventualmente pela razão apontada pela teoria da época, de que a qualificação de mão de obra foi super-recompensada para os poucos trabalhadores qualificados.

Os dados sobre o meio da década são muito importantes e, portanto, coletar informações sobre esse período foi o meu primeiro objetivo. Infelizmente, ainda não consegui verificar os dados do começo da década e tenho informações somente do meio desse período para frente. O que observo com esses dados é que não houve aumento da desigualdade de renda do trabalho nesse período final. Justamente quando o milagre começou a acontecer, a desigualdade de renda do trabalho não aumentou; pelo contrário, no primeiro período do milagre ocorre uma estabilidade. Isso confirma os dados do Pedro e nos indica que se a desigualdade de renda do trabalho aumentou, isso aconteceu antes do milagre. Ainda não sei se a desigualdade de renda do trabalho aumentou durante a crise econômica ou durante o ajuste econômico, mas certamente não foi durante o milagre. Então, aquela teoria de que a escassez de mão de obra teria levado à desigualdade de renda do trabalho, não parece se sustentar.

Os dados da pesquisa do Pedro sugerem que, no topo, a desigualdade de renda se deu durante o ajuste fiscal; não sei se na base também foi assim. Por enquanto, fico com a interpretação do Pedro de que a desigualdade de renda do trabalho teria aumentado durante o ajuste fiscal. Essa interpretação é importante porque, se ela estiver correta, a teoria clássica cai. O Langoni observou somente o início do milagre econômico nos anos 70 e não observou o que o milagre seria capaz de fazer nos anos seguintes. De 1968 a 1970, a desigualdade de renda do trabalho não aumentou e a desigualdade no topo também não, então o milagre econômico, ao menos nesses primeiros anos, não foi responsável por nada com efeitos distributivos. A desigualdade, contudo, subiu entre os anos 1960 e 1970, mas ela pode ter subido em qualquer ano dentro desse período. Se a desigualdade subiu no período do ajuste fiscal, como a pesquisa do Pedro sugere, então o aumento da desigualdade não tem nada a ver com a demanda por mão de obra, porque as empresas estavam cortando custos. Se o aumento da desigualdade ocorreu durante a crise, também não tem nada a ver com a demanda por mão de obra, porque as empresas estavam fechando. Não estou negando a existência de uma demanda de mão de obra qualificada; só estou dizendo que não foi isso que aumentou a desigualdade. A desigualdade, portanto, tem a ver com outra coisa, provavelmente por razões políticas, como os incentivos seletivos, o fechamento dos sindicatos — essas questões devem ser mais investigadas futuramente.

O período subsequente, de 1970 a 1973, não foi observado pelos analistas, porque eles só consideravam os dados do censo de 1970 e não olhavam o que acontecia depois. Entretanto, a partir desse momento há um grande aumento da desigualdade de renda do trabalho, durante o milagre econômico, mas esse fenômeno não esteve correlacionado à educação; esteve associado a fatores que não conseguimos identificar.

Então, se o milagre econômico pudesse ser analisado em duas etapas — uma antes de 1970 e outra depois —, nas duas, a educação não cumpriu um papel tão importante assim no aumento da desigualdade de renda do trabalho. Na primeira etapa, a desigualdade nem mesmo aumentou nos primeiros anos do milagre; ela aumentou antes. Na segunda etapa, ela aumentou durante os anos do milagre econômico, mas teve pouco a ver com a educação. Essa análise tem um significado muito grande para o período recente, que corresponde ao ano de 1995 e depois ao ano de 2005: esse período é lido como se fosse uma reversão da escassez de mão de obra qualificada. Mas se não houve esse processo, então o período recente não pode ser a reversão de um processo que não aconteceu. Reinterpretar aqueles anos iniciais é fundamental para reler o período recente.

Como o senhor interpreta o período recente?

No período recente ocorreram avanços educacionais e uma redução dos prêmios salariais. Essa queda dos prêmios salariais não é uma reversão de um processo passado de escassez de mão de obra qualificada, mas tem a ver com outras coisas, como o crescimento da heterogeneidade de pessoas que frequentam o ensino superior: muitas pessoas ingressaram no ensino superior e pode ter havido um excesso de profissionais numa determinada área, por exemplo. Outra situação é a heterogeneidade das próprias instituições de ensino: houve uma perda de qualidade, porque uma série de instituições hoje não são tão bem reguladas como eram as do passado. Também há o fato de que a estrutura produtiva brasileira não mudou tanto assim. Então, tem uma grande entrada de pessoas com diploma superior no mercado de trabalho, o qual ainda não está preparado para absorver esses profissionais em postos qualificados. O país não tem um mercado de trabalho extremamente dinâmico, que comporta tantos graduados assim. Como o Brasil tem uma estrutura produtiva que não se modernizou e a oferta de mão de obra está se qualificando, ela começa a se enfileirar no mercado de trabalho. Hoje um diploma não é tão valorizado quanto era antes, porque ele ainda não é tão demandado. Talvez o problema esteja mais do lado da estrutura produtiva do que do lado dos diplomas.

É interessante perceber que novos dados estão possibilitando novas interpretações, e essa é uma tendência recente nos estudos mundiais sobre desigualdades. Até metade dos anos 2000, boa parte das pesquisas eram fundamentadas em microdados de pesquisas domiciliares e censos demográficos. A partir de então, em boa medida em função do trabalho do [Thomas] Piketty, muitos pesquisadores passaram a incluir em suas pesquisas dados tributários e dados administrativos em geral, inclusive cadastros de pobres, dados relativos a seguro social e dados históricos — houve muito desenvolvimento de dados históricos, e minha pesquisa se localiza nesse panorama maior, dentro do qual dados históricos e administrativos não tão convencionais passam a trazer novos vislumbres sobre o que aconteceu em relação às desigualdades. Enquanto só conseguíamos fazer análises com base em microdados, boa parte da variação do fenômeno não era enxergada: não observávamos o que acontecia no topo e no passado, mas o uso de novos dados tem mudado bastante as análises. Boa parte disso também tem a ver com o desenvolvimento técnico recente que permite usar esses dados de maneira mais otimizada. Os dados estavam aí e boa parte deles está on-line no IBGE, no Ministério do Trabalho, ou em diversas instituições que têm repositórios digitais de altíssima qualidade. O que não havia antes, talvez, era um arsenal técnico, econométrico, estatístico, suficiente para dar conta das informações que esses dados podem trazer.

A discussão sobre a correlação entre educação e desigualdade de renda do trabalho é apenas a primeira disputa num panorama muito maior de contribuições que podem vir por aí. A minha iniciativa tem a ver com a história que se conta no Brasil, segundo a qual a educação é a chave para se combater a desigualdade. Educação é muito importante e, de fato, qualifica as pessoas para o mercado de trabalho, gera oportunidade e mobilidade social; no entanto, a educação é um investimento de longo prazo. Num trabalho que fiz em conjunto com o Marcelo Medeiros e o Flávio Carvalhaes, observamos que o efeito da educação demora 40 anos para acontecer. Se começarmos hoje a produzir uma série de pessoas ultraeducadas, é possível até que haja um aumento da desigualdade, porque essas pessoas serão muito melhores do que as outras e irão se destacar. Então, a educação como política urgente para reduzir a desigualdade social não é efetiva; ela serve como um grande planejamento para o que o país quer ser no futuro. Além disso, a educação gera ganhos de cidadania, conhecimento político e uma série de outras coisas que não se revertem apenas no mercado de trabalho.

Com isso, não quero dizer que a educação não seja importante. Estou querendo dizer que 1) a educação como forma de investimento para redução das desigualdades só traz ganhos de muito longo prazo, e 2) ao focar demais na educação, acabamos deixando de lado causas muito mais urgentes e de curto prazo que podem ter afetado as tendências para enfrentar as desigualdades. Um exemplo disso é aquela análise que mencionei anteriormente sobre as causas do aumento da desigualdade durante o milagre econômico. Provavelmente, aquele período deve ser reinterpretado a partir de uma nova ótica, pois temos um vazio explicativo das causas do aumento da desigualdade naquele momento histórico. Do mesmo modo, temos que recontar um pouco a história do período recente e pensar melhor o papel que outros fatores tiveram no aumento das desigualdades. O foco excessivo na educação faz com que não se levantem as outras hipóteses.

No período recente da história houve uma insistência excessiva na tese de que a educação é a chave para enfrentar as desigualdades no país?

Certamente. Em geral, economistas com uma visão ligada à teoria do capital humano sempre vão falar sobre isso. Eles não estão errados, mas a questão é qual é o prazo de impacto da educação: é de curto ou de longo prazo? Dizer que a educação vai solucionar a desigualdade imediatamente, é falacioso. Do ponto de vista de outros interesses, como se lida de imediato com a desigualdade? Eventualmente, com uma política salarial. Estudos recentes, como o da Alessandra Brito e da Celia Kerstenetzky, têm mostrado que os aumentos do salário mínimo foram muito mais importantes do que outras medidas para enfrentar a desigualdade recente. Quer dizer, o salário mínimo e a taxação podem lidar com a desigualdade de uma forma mais imediata, mas essas medidas vão contra os interesses dos empregadores e dos políticos que querem privilegiar determinados grupos específicos. Falar sobre educação, geralmente, é uma forma “faixa branca” de resolver o problema, mas que na prática não resolve a questão no curto prazo.

Medidas de curto prazo, como acesso a crédito e desenvolvimento de um mercado de consumo, possibilitam a redução da desigualdade imediata e permitem a aceleração da dinâmica de consumo das famílias. Mas, geralmente, políticas dessa natureza afetam as partes interessadas no conflito distributivo. Tem duas formas pelas quais a educação acaba sendo priorizada. Uma, por razões puramente acadêmicas, sérias e teóricas, que são as análises econômicas. Outra, por razões políticas, que se valem do argumento pró-educação para tirar da reta outros aspectos que poderiam ajudar a enfrentar o problema da desigualdade.

Se a educação não é a chave para enfrentar as desigualdades de renda do trabalho, quais são os elementos que contribuiriam nesse sentido?

Mesmo que tivéssemos grandes investimentos educacionais, levaríamos um tempo para reverter as desigualdades. O que temos que fazer hoje para reduzir as disparidades salariais? Podemos começar com políticas de redução do gap de gênero, diminuindo o diferencial de pagamento entre homens e mulheres. Isso começa dentro das empresas, com políticas de inclusão das mulheres. Uma economista americana costuma dizer que mulheres, frequentemente, precisam de empregos com horários mais flexíveis, ainda que trabalhem em tempo integral: elas até podem trabalhar 40 horas, mas em determinados períodos da vida, elas poderiam ter horários mais flexíveis, como durante a gravidez, durante os primeiros anos de um filho. Um dos fatores que causa o diferencial de renda entre as mulheres é o nascimento do primeiro filho, porque mesmo que elas saiam do mercado de trabalho e depois retornem, o diferencial de experiência e de salário nunca mais se recupera e isso gera uma desigualdade muito grande. Se conseguíssemos aliviar esse ponto, estaríamos diminuindo a desigualdade em geral.

Outra coisa importantíssima para reduzir a desigualdade de gênero é a implementação de creches no ensino infantil: a ausência de uma política pública de cuidado das crianças, mesmo nas idades mais tenras, é algo que causa desigualdade, porque as mulheres às vezes têm que ficar em casa para assumir uma posição que elas poderiam não assumir caso houvesse uma política pública de cuidado das crianças. Creches reduzem a desigualdade de gênero no mercado de trabalho porque liberam as mulheres para trabalhar no período em que elas estariam cuidando das crianças. Existem também desigualdades relativas a promoções: o avanço de mulheres e negros dentro das empresas é dificultado. Essas são possibilidades de enfrentar as desigualdades de renda, e nem sequer trabalham com taxação, que também é uma política de redução das desigualdades de renda importantíssima.

O Brasil tem uma forma de impostos complicada, porque a maior parte da coleta de tributos vem de impostos indiretos sobre o consumo, então pobres e ricos, ao comprarem o mesmo objeto, pagam o mesmo imposto. Isso é altamente regressivo, porque os pobres acabam pagando muito mais da sua fração de renda do que os ricos para comprar a mesma coisa. Para começar a resolver essa questão, não precisa nem aumentar a taxa de cobrança total; basta mudar a forma de cobrança na ala mais progressiva no sentido de tornar o imposto mais progressivo.

Outro problema é a isenção dos lucros e dividendos, instituída nos anos 1990. Isso significa que uma pessoa física, ao transferir dinheiro da sua empresa para sua conta física individual, não paga imposto. Uma das justificativas para essa transação é que o imposto já foi tributado na empresa. A maioria dos países acaba tributando pouco na empresa e o restante no momento em que a pessoa física faz a extração do seu rendimento. Com essa medida, fica mais difícil para um indivíduo trazer para sua renda pessoal uma renda que é da empresa, e ainda dá incentivos para que a própria empresa retenha parte da renda e reinvista, o que poderia se reverter na contratação de mais pessoal, em investimento físico etc. A isenção de lucros e dividendos pode prejudicar o investimento e aumenta a desigualdade.

Outra medida que seria eficaz é a alíquota progressiva e mais faixas de taxação no imposto de renda de pessoa física. A nossa alíquota máxima é muito baixa e atinge pessoas que nem são tão ricas. Uma pessoa pode pagar 27,5% mesmo não sendo parte dos mais ricos. Então um imposto de renda mais escalonado e mais estratificado poderia ser uma política de redistribuição de renda. Outra medida que alivia a base da redistribuição é o salário mínimo: uma política nesse sentido poderia incidir imediatamente na desigualdade e, principalmente, na renda do trabalho.

Por fim, existem as políticas de transferência direta de renda, em especial o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada – BPC. Mas o impacto dessas políticas é sobre a pobreza, sobre pessoas que vivem em condições muito ruins e não conseguem ter acesso ao consumo. Esses programas não reduzem a desigualdade, mas tiram as pessoas do nada e dão a elas algum benefício. Dar 180 reais para quem não tem nada, melhora muito a vida dessas pessoas, mas não transforma a distribuição de renda.

Em que consiste a segunda parte da sua pesquisa, que está analisando os efeitos da crise atual na desigualdade de renda do trabalho?

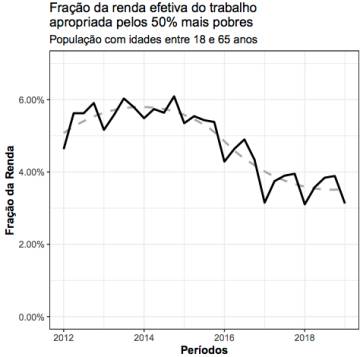

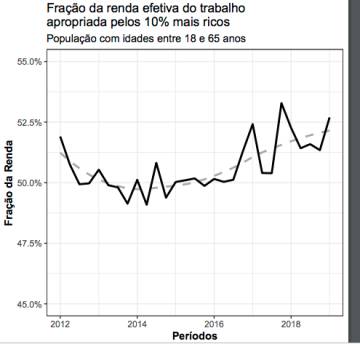

Recentemente, como a minha ideia é tentar compreender a desigualdade de 1960 até o presente, acabei focando no período de 2012 para cá, a partir dos dados da Pnad Contínua. A minha pesquisa recente ainda está no começo e foca nos efeitos da crise sobre a distribuição. Podemos dividir esse período em quatro etapas.

A primeira etapa vai de 2012 a 2014 e é uma continuidade do que vinha acontecendo anteriormente, uma redução da desigualdade guiada pela formalização de postos de trabalho. Em algum momento em 2014 se tem uma interrupção desse processo, quando a crise começa a chegar no mercado de trabalho, os empregos param de ser gerados e uma fileira de pessoas se forma ao lado do mercado de trabalho.

O desemprego começa a surgir com força em 2014, avança lentamente em 2015 e se acelera muito em 2016. Essas pessoas basicamente vão se acumulando na base da distribuição, porque elas não têm mais renda do trabalho — são pessoas com renda zero —, e a inflação da base da distribuição gera desigualdade. Essas pessoas se distanciam do topo e da base e são jogadas ao relento.

Logo em seguida, pessoas que ficaram desempregadas há muito tempo deixaram de procurar emprego e há um crescimento dos desalentados, aqueles que não são computados como desempregados — a noção de desempregado é estar procurando emprego. Esses desalentados não eram antigamente medidos pelo IBGE; só existiam algumas pesquisas estaduais, principalmente no estado de São Paulo, que mediam o desalento. Essas pessoas também têm renda zero. Então, a segunda etapa é o crescimento do desalento.

A terceira etapa tem início em 2016, quando os sobreviventes do mercado de trabalho começam a se tornar desiguais também. Nessa terceira etapa, o mercado formal passa a se distanciar do informal e as disparidades de renda começam a aparecer. É um período de grande instabilidade e de concentração de renda. Isso acontece porque as pessoas que vão sobrando no mercado formal têm alguns benefícios, como férias, décimo terceiro, participação nos lucros, remunerações por horas extras, comissões, e as pessoas do mercado informal não recebem nada disso.

Quando começam as demissões no mercado formal, o recebimento desses benefícios extras se torna cada vez mais escasso. Então, ter décimo terceiro salário passa a ser um privilégio — o que não é de fato um privilégio —, adicional de férias passa a ser um privilégio, horas extras também passam a ser um diferencial. Essa distância entre o mercado formal e o informal começa a se ampliar. E essa terceira etapa ainda é uma fase de crescimento do desemprego. Portanto essas duas coisas acontecendo juntas — desemprego e desigualdade entre trabalhadores — fazem com que o ritmo da desigualdade se acelere imensamente.

O ano de 2016 é o que tem o maior crescimento da desigualdade, que quase desfaz o trabalho distributivo dos quatro ou cinco anos anteriores. O ritmo de crescimento da desigualdade recente é mais rápido do que o ritmo de redução da desigualdade durante a década de 2000. Estamos desfazendo o trabalho distributivo mais rapidamente do que ele foi feito. Por fim, depois de 2017, o desemprego entra em processo de desaceleração e para de crescer rapidamente, tendo uma leve redução, enquanto o desalento continua crescendo mais lentamente, e isso alivia o contingente de pessoas com renda zero. No entanto, a desigualdade no mercado de trabalho continua a crescer.

Hoje estamos na quarta fase, em que o desemprego para de crescer, mas a desigualdade entre os trabalhadores explode. O mais importante nesse cenário é mostrar que os efeitos desse momento são conjunturais, mas para as famílias que têm renda zero, o impacto é duradouro.

Como podemos ler os dados do desemprego e quais são as consequências dessa situação? Até que ponto esse cenário de desigualdade é apenas conjuntural e em que medida esses dados chamam atenção para uma situação mais grave, em que gerações de pessoas vão crescer neste contexto?

Uma das coisas que podemos pensar é nas marcas geracionais que esse quadro pode trazer: do ponto de vista da história do país, essa situação é conjuntural, mas do ponto de vista das histórias de vida, isso pode virar marcas geracionais. Muitos jovens que estão procurando emprego pela primeira vez, não encontram nada, e o desemprego é particularmente mais alto entre as pessoas jovens, o que é muito grave. O primeiro emprego sempre foi o mais difícil de conseguir, porque os requisitos dos empregadores são sempre a experiência anterior e qualificações que se obtêm de outras firmas nas quais já se trabalhou. Como muitos jovens não conseguem um primeiro emprego, eles não alcançam também um posto no mercado de trabalho.

No meio da crise essa situação se torna mais grave, porque as pessoas que estavam pensando em trabalhar e também estudar, não vão ter a renda para investir na própria educação, e isso significa que a pessoa provavelmente não vai voltar para a escola. É muito raro e improvável retornar à escola depois dos 30 anos. Com a redução do crédito educativo e das políticas de acesso ao ensino superior, a situação se dificulta ainda mais. Dificulta do lado da família, que não tem renda, e do lado da instituição de ensino, que não têm facilitações para as famílias de baixa renda. Os impactos disso na vida individual são duradouros, assim como os impactos na vida profissional, porque a pessoa não conseguiu acumular experiência nos primeiros trabalhos, logo, não tem uma mobilidade ocupacional tão projetada quanto poderia ter.

Para as crianças que crescem nesses meios, os impactos também podem ser grandes, afinal de contas os pais não estão conseguindo investir em si mesmos e também não conseguem prover as condições de oportunidade para os filhos. Crises anteriores documentam bem este tipo de coisa: as próprias crianças acabam tendo déficit de capital humano e até problemas emocionais. Portanto, do ponto de vista da história do país, a crise é conjuntural, mas do ponto de vista individual, isso pode ter um impacto na vida de uma ou duas gerações.

Alguns pesquisadores que analisaram os dados da Pnad Contínua de 2019 afirmam que 80% dos trabalhadores são classificados em alguma destas categorias: 40% estão na camada superior dos pobres, com renda de R$ 1.700; 27% estão na camada dos pobres, com renda de R$ 920 reais; e 13% na camada dos miseráveis, com renda de até R$ 310 mensais. O que esses dados indicam na sua avaliação?

Rogério Barbosa — Não conheço esses dados especificamente, mas gosto mais de analisar as variações ao longo do tempo do que olhar para um dado como se fosse uma fotografia estática. Então, me interessa saber se a pobreza está aumentando ou diminuindo, e não somente o número de pobres. Essa situação diz respeito ao que temos feito e quais são os efeitos das nossas ações sobre a mudança do quadro. O que vemos é um aumento da pobreza desde 2016 e o que mais me incomoda não é quantos pobres temos agora, mas o fato de que ainda estamos gerando pobres. Isso é inédito, porque desde o início dos anos 2000 não tínhamos um quadro de aumento do número de pobres. Esse cenário é pior do que o da desigualdade, porque os impactos da desigualdade são de médio e longo prazo e os efeitos da pobreza são imediatos: são pessoas que não conseguem ter acesso a bens básicos como saúde, educação, mas também a bens jurídicos. Os pobres acabam acumulando uma série de camadas de desvantagens: são pessoas para as quais as informações chegam de forma incompleta ou nem chegam, como, por exemplo, onde procurar emprego, onde procurar acesso à justiça etc. A produção de desvantagens dessa maneira é muito grave.

Eu não conheço precisamente esses dados que você menciona, mas existem várias formas de operacionalizarmos a pobreza: podemos pensar em meio salário mínimo per capita, um quarto de salário mínimo per capita, ou seja, as definições podem variar, mas quase todas estão apresentando uma tendência de aumento da pobreza e isso significa que alguma coisa deixou de ser feita ou parou de ser efetiva.

Deseja acrescentar algo?

É importante pensar que a crise do mercado de trabalho e o aumento da desigualdade de renda do trabalho são um fenômeno que deve ser olhado de forma específica, com investimentos e tentativas de solução voltados para o mercado de trabalho: os postos estão fechados ou abrindo pouco e isso não tem a ver com reforma da Previdência. Não estou dizendo que a reforma não é importante, mas, como disse anteriormente, assim como a educação não resolve o problema da desigualdade no curto prazo e não é a solução para tudo, a reforma da Previdência também não é. Ainda que venha a ocorrer uma economia nos cofres públicos, isso só terá impacto no médio ou longo prazo. Alguma coisa precisa ser feita no mercado de trabalho hoje, e isso tem a ver com a geração de postos de trabalho no mercado formal e geração de crescimento econômico no curto prazo. A reforma não irá incidir sobre o crescimento no curto prazo.

Fonte: Rede Brasil Atual